Специалисты – гидрометеорологи воевали на разных фронтах Великой Отечественной войны. Н.Н. Подгайский, С.К. Черкавский, С.А. Лебедев, В.М. Матвеев, А.Я. Майзенберг, З.А. Жильцова обеспечивали нашу артиллерию, морские суда, авиацию, другие рода войск необходимыми гидрометеорологическими сведениями. Геройским фронтовым шофером была участница боев на Курской дуге Н.Р.Прокопчук, связистами – Г.П. Коновалов, Г.Ф. Захарневская, командирами взвода разведки – Н.Д.Степанов, П.Е. Морозов, авиатехником Г.Л. Долганов. Медсестрой Уральского добровольческого танкового корпуса прошла войну С.Х. Саляева (Казаева), смелым танкистом – И.С. Сорокин, командиром стрелковой – роты Ю.П. Зылёв.

«Для обеспечения артиллерийских частей данными, характеризующими состояние воздушной среды, мы имели артиллерийский метеорологический взвод, который вел регулярные шаропилотные наблюдения, выпуская три-четыре раза в сутки радиозонды. Результаты этих наблюдений, обработанные нами по схемам, принятым в артиллерии, передавались во все артиллерийские части армии…. Во всех стрелковых дивизиях и стрелковых полках армии было по одному метеонаблюдателю из числа солдат или сержантов. Они вели простейшие метеонаблюдения в основном за температурой воздуха по термометру-пращу и ветром по ветрометру Третьякова. Данные этих наблюдений сосредотачивались у нас в штабе армии для оперативного обслуживания командования» – (Из воспоминаний гвардии капитана С.А. Лебедева).

До войны С.А. Лебедев работал начальником Семипалатинской гидрометеорологической станции, в начале войны прошел ускоренную подготовку в артиллерийской академии им. Ф.Э.Дзержинского, воевал на Волховском фронте в составе гидрометеорологического отделения. После войны много лет работал в Уральском УГМС начальником ремонтно-восстановительной партии, хорошо знал нужды и техническое состояние всех наблюдательных пунктов Урала и многое сделал для успешной их работы.

Особое значение придавалось гидрометеорологической информации в период подготовки к наступательным операциям. Принимал участие в работе над справками и физико-географическими описаниями предстоящего театра военных действий и С.А.Лебедев. По его воспоминаниям, летом 1943 года, когда 54-ая армия стояла в обороне, ему было поручено в дополнение к картам, созданным полковыми топографами, описать подробно панораму переднего края противника. Выполняя задание, за 20 дней Сергей Лебедев прошел и прополз по всему переднему краю обороны 110 км, исписал при этом несколько блокнотов. Запомнилось ему форсирование реки Свирь при наступлении по восточному берегу Ладожского озера 7 Отдельной армии, куда он был переведен начальником гидрометотделения летом 1944 года. Нужно было определить границу зоны затопления, в случае, если противник взорвет плотину Свирской ГЭС. С большим трудом под огнем зениток удалось подлететь к озеру на самолете ПО-2, чтобы «подсмотреть» его наполненность и оценить запасы воды. Основываясь на увиденном и на справочно-технических материалах по р.Свирь и ГЭС, проведя многократные расчеты, военным гидрометеорологам удалось дать наиболее вероятный прогноз границы затопления, которая в итоге оказалась достаточно точной.

Начальником гидрометотделения 2-ой гвардейской армии Донского фронта был гвардии-капитан Н.Н.Подгайский. Его заместитель военный инженер-гидролог С.К.Черкавский о нем писал: «Он принадлежал к тому поколению работников гидрометслужбы, для которых метеорологические наблюдения были святым делом и выполнял он их с предельной пунктуальностью. Мне казалось, что все его действия в жизни расписаны так же четко как сроки метеорологических наблюдений». В помощь войскам в отделении выпускались и представлялись командованию ежедневные бюллетени о состоянии водных объектов по району действия армии, составлялись специальные описания водных объектов, которые предстояло преодолевать войскам. В этой части, по мнению С.К.Черкавского, были полезны Гидрометеорологические справочники к листам карты, составленные ГГИ под руководством В.А.Урываева. ГГИ в тот период находился в эвакуации в Свердловске.

По окончании войны Н.Н.Подгайский работал заместителем начальника Уральского УГМС, потом начальником отдела фонда данных. Он сделал большую выборку исторических сведений о стихийных и необычных гидрометеорологических явлениях, которые послужили основой изданного в Уральском УГМС специального каталога.

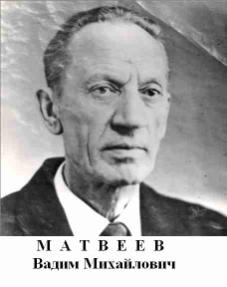

В.М. Матвеев, начавший работать в Уральском УГМС еще в 1933 году гидрологом, в годы войны был мичманом, служил гидрологом в гидрографическом отделе Краснознаменного Балтийского флота. В первую военную зиму он занимался ночной проводкой войск по льду из Кронштадта на северный берег Финского залива в район Лисьего Носа и на южный берег в район Ораниенбаума. Из воспоминаний: «Проводник с двумя саперами шел впереди колонны в отрыве на 50-100м. С собой брали финские сани, на которых закреплялся шлюпочный компас. По ходу определяли состояние и толщину льда. Обратно возвращались втроем под утро». Во вторую блокадную зиму В.М.Матвеев входил в состав группы из 11 человек при начальнике перевозок Ленинградского фронта генерал-майоре Шипове. Группа занималась прокладкой ледово-дорожных трасс по Ладожскому озеру от д.Кобоны до маяка Осиновец («Дорога жизни»). Попутно с прокладкой трасс определялось состояние, толщина и грузоподъемность льда на различных участках. «По трассе за нами обычно шли саперы, грейдерами расчищая трассу от снега, – вспоминал В.М.Матвеев. – Они сооружали деревянные настилы через трещины и съезды с берега на лед. Ледово-дорожные трассы часто приходилось менять, так как они разбивались непрерывно, круглые сутки идущим автотранспортом, перевозившим грузы в Ленинград. От бомбежек авиации в эту зиму трасса страдала в меньшей степени, чем в предыдущую. Это заслуга нашей авиации, поскольку господство в воздухе фашисты начали терять, особенно с момента прорыва блокады (конец января 1943 г.)».

Награжден орденами «Отечественной войны 11 степени», «Красной Звезды», медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-45 годов».

Спустя много лет в памяти В.М.Матвеева, участника двух войн, финской и Великой Отечественной, остались не бомбежки и артобстрелы, не встреча лицом к лицу с противником, а картина первой блокадной зимы в Ленинграде, город без света, воды и топлива, умирающие люди: «Вспоминается декабрьский 1941 года морозный день, заснеженные улицы с узкими тропинками, протоптанными обессиленными от голода людьми. Детские санки с покойником, завернутым в простыню, еле движущиеся впряженные в них пожилой мужчина с девочкой. За ними бредет старая женщина, от изнеможения прислоняется к стене дома. У нее измученное, худое, очень морщинистое лицо и безразличный тоскующий взгляд. Она уже не может стоять, колени ее подгибаются, она оседает на снег и замирает, уходя в небытие. Разве можно такое забыть?».

По окончании войны В.М.Матвеев работал в Уральском УГМС начальником гидрометстанции, возглавлял Пермское гидрометбюро, работал в Курганской ГМО старшим гидрологом, при его непосредственном участии решались вопросы недостаточного водоснабжения г.Кургана. Имеет много рационализаторских предложений.

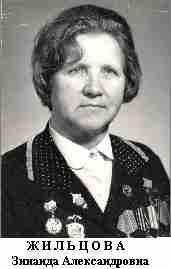

З.А.Жильцову, студентку Московского гидрометинститута, война застала в Ленинграде на практике. Институт вскоре был реорганизован в Высший военный гидрометеорологический институт, окончив который, она была направлена в распоряжение гидрометуправления Тихоокеанского военно-морского флота. З.А.Жильцовой пришлось познавать сложную специфику атмосферных процессов Дальнего Востока, которая сильно отличалась от процессов Европейской территории. Тайфуны вызывали настоящие бедствия. Для спасения людей и оказания помощи снаряжались подразделения военно-морского флота. От синоптиков требовались в этих условиях специальные прогнозы и предупреждения. Особую важность имели прогнозы при проведении операций в период войны с милитаристской Японией. После освобождения Северной Кореи от японских милитаристов служила в г. Гензан начальником части прогнозов и информации.

При наступлении мира З.А.Жильцова продолжала служить на флоте, затем возглавляла Тульское бюро погоды, последние 17 лет перед уходом на заслуженный отдых работала в Уральском УГМС заместителем начальника, старшим инженером отдела службы прогнозов.

А.Я. Майзенберг в начале войны служил в Рязанской авиационной школе штурманов и летчиков начальником авиаметстации. В июле 1941 года на базе этой школы был сформирован Дальний разведывательный авиаполк (1-ый ДРАП), задача которого была – дальние вылеты на бомбежку вражеских войск. А.Я. Майзенберг, как начальник авиаметстанции, отвечал за метеообеспечение полетов. Экипажи полка летали глубоко в тыл врага, и данные разведки погоды были чрезвычайно ценны для прогноза погоды, поскольку метеоданных не хватало, синоптики работали фактически по «обрезанной карте». А.Я. Майзенберг продолжал служить в Вооруженных силах на преподавательской работе вплоть до 1960 года, потом надолго связал свою трудовую жизнь с Уральским УГМС, где работал начальником АХО, в 1973 году возглавил объединенный комитет профсоюза, ушел на заслуженный отдых в 1983 году.

На Урале, вдали от фронта, встречали и размещали эвакуированных из западных районов страны. Позднее все женщины подключились к дежурствам в двух закрепленных за Уральским УГМС госпиталях, ухаживали за ранеными, сдавали для них кровь, мыли полы, стирали бинты и белье. Окровавленное белье привозили на машине из госпиталя прямо во двор Обсерватории. Женщины, идя домой с работы, брали по 15-20 штук белья. По воспоминаниям ветерана гидрометслужбы Н.И.Борисовой стирать приходилось ночью, не хватало мыла, прибегали к каустику, от которого, изъедало руки.

В августе 1941 г. в Свердловске на базе эвакуированных институтов ГГИ из Ленинграда и ЦИП из Москвы был создан Институт гидрометеорологии, директором которого назначен гидролог В.А. Урываев. А в Обсерватории Верхнее Дуброво работали и жили специалисты ГГО и института земного магнетизма под руководством Н.В.Пушкова. Свердловская Обсерватория влилась в ГГО, стала филиалом. Директором был Б.В. Кирюхин. Работники Обсерватории Верхнее Дуброво оказывали эвакуированным коллегам всяческую помощь. Срочно рубили лес, строили дома. Было организовано подсобное хозяйство, открыта столовая, где один раз в день выдавали обед. В свою очередь ученые головных научных институтов оказывали методическую помощь специалистам обсерватории, вели научные исследования. Ветеран гидрометслужбы Урала метеоролог А.Д.Уласевич, занимавшаяся в тот период региональными научными исследованиями и работавшая в сотрудничестве с приехавшими из ГГО научными работниками, с большим уважением вспоминала их: «Работа сотрудников ГГО в период пребывания в Свердловске была весьма продуктивной. Часть созданных здесь научно-исследовательских работ была опубликована в Трудах научно- исследовательских учреждений: «Физика приземного слоя» (Кирюхин, Лютерштейн, Чудновский и др.), серия 1 – метеорология, вып. 28, 1946 г. Другие освещаются в выпуске «Аннотации по научно-исследовательской работе 1944 г.», Гидрометиздат , 1945 г.

Я вспоминаю добром пребывание работников ГГО в Свердловской Обсерватории, так как это дало мне возможность общаться и работать с людьми, у которых было чему поучиться (проф. Калинин, Кирюхин, Смирнова, Щербакова)».

После окончания войны и возвращения эвакуированных институтов в родные места в освободившихся помещениях в 1947 году была открыта гидрометшкола, руководил которой в первые годы Ф.М.Силин – фронтовик, проработавший в Уральском УГМС 30 лет.

Несколько синоптиков Свердловского бюро погоды в 1941-1942 году были мобилизованы и работали военными инженерами-метеорологами в метеобюро ВВС штаба Уральского военного округа, обеспечивая полеты авиации: Н.И.Покровская, Н.Г.Розенфельд, Н.Я.Дмитриева, К.И.Сухарев. Они вели метеообеспечение полетов не только в пределах округа, но и дальней авиации. Поток самолетов, перегоняемых на фронт с востока через Сибирь, Урал был большой. Полное отсутствие метеоданных с захваченных немцами территорий создавало крайне сложные условия для прогнозирования погоды, тем не менее, со своими задачами при обслуживании перелетов авиации синоптики справлялись. При подготовке прогнозов и, особенно, при консультировании приходилось учитывать недостаточную летную подготовку экипажей, поскольку летали очень молодые неопытные пилоты, и трагические случаи были.

Н.И. Покровская в послевоенный период работала начальником Свердловского бюро погоды, Н.Я. Дмитриевна занималась организацией и развитием аэрологических наблюдений в Уральском УГМС. Обе после выхода на заслуженный отдых не порывали связей с коллегами. Н.Я.Дмитриевна была активным организатором встреч ветеранов. К.И.Сухарев много лет, даже будучи уже в годах, возглавлял отдел службы прогнозов, впоследствии отдел гидрометеорологической сети Уральского УГМС.

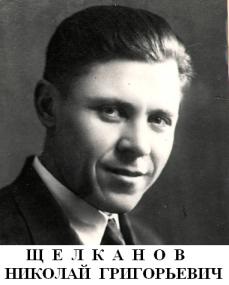

Авиационную метеостанцию Уктус в Свердловске в течение военных лет возглавлял Л.А.Федоров, человек эрудированный, получивший хороший синоптический опыт (начал работу в Уральском УГМС в 1933 году). Леонид Александрович изучал лес, был хорошим фенологом, много писал, стал членом Уральского отделения союза писателей. Писательское дело он совмещал с основной работой синоптика Уральского УГМС, ушел на отдых в 1973 году. Вспоминая годы войны, он писал: «Трудное это было время. Иногда целыми сутками мы не покидали свои рабочие места. Людей не хватало. Ушли на фронт и погибли бортаэрологи Геннадий Васильев и Борис Гурин. Поредел состав наблюдателей и радистов. Бортаэролог Николай Щелканов, оставшийся один, работал без выходных дней, ежедневно поднимался на самолете П-5 с метеорографами на высоту пять-шесть тысяч метров. Работа изматывающая и опасная. В помощь ему обучили наблюдателя Катю Щербачеву, отчасти решив вопрос с зондированием атмосферы».

Бортаэролог Н.Г.Щелканов после войны работал начальником Свердловского бюро поверки приборов.

131 сотрудник Уральского УГМС был награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов».

Новые поколения работников Гидрометслужбы внедрили и освоили новое оборудование и технологии, обеспечивают гидрометеорологическую безопасность страны и населения, но они помнят и чтят своих предшественников за их преданность выбранному делу и ратный труд в тяжелые военные годы.